「陪孩子寫作業,內心是崩潰的。」這是不少父母內心的真實寫照。

而其中真正的原因,是孩子不會主動學習。

有很多孩子從幼稚園開始就讓家長們很著急,不管是看書還是寫作業,每次都是被逼著才去學習。也曾試過「快樂教育」,但孩子還是沒有任何改變,不知道怎樣才能讓孩子愛上主動學習。

我之前一直犯愁女兒學英語的事情,不管怎麼教,孩子的英語總是學不進去,而且已經開始有了厭煩的跡象,直到這時我才明白,女兒不是學不好,而是對英語沒有興趣。

直到後來聽到某個專家說,英語版的《小豬佩奇》發音清晰、畫面也更明麗,是很好的英語啟蒙動畫,正好女兒也很喜歡這部動畫片,所以就天天放給孩子看。

後來同齡的小朋友來家裡玩,看她居然能聽得懂英文,覺得她好厲害。從那次之後,女兒明顯對英語上心了,不用我再一遍遍教了。

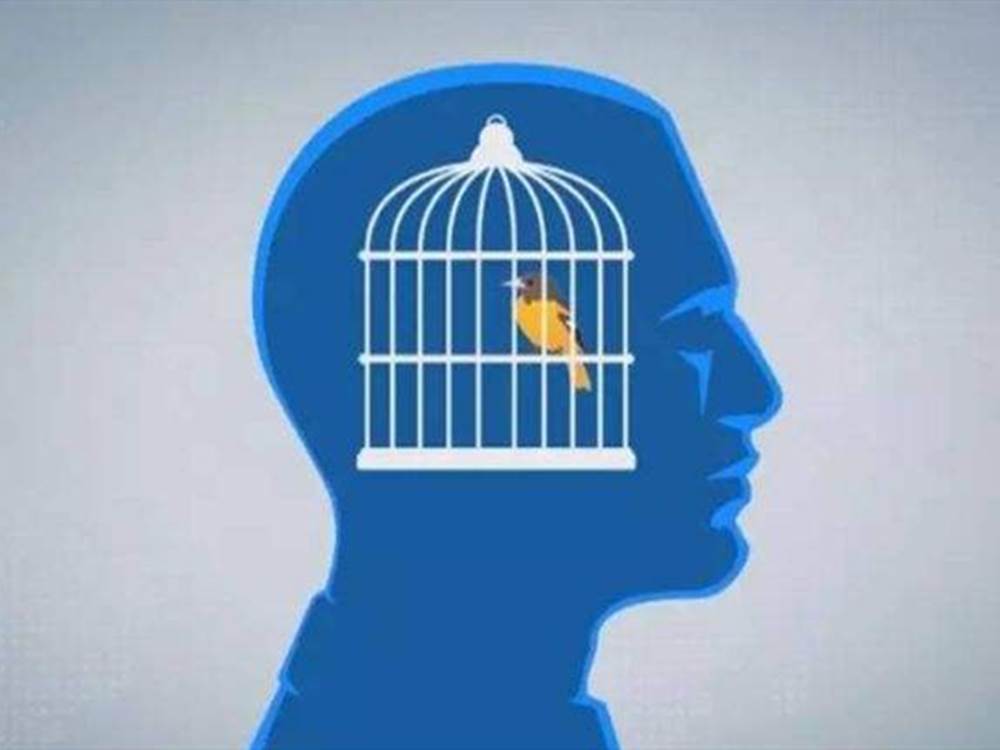

其實這就是心理學中的 「鳥籠效應」。

何為「鳥籠效應」?

「鳥籠效應」是心理學家詹姆斯發現並認證的。

具體含義是:偶然情況下,人們獲得了一件原本不需要的物品,在此基礎上,繼續添加更多與之相關而自己不需要的東西,這種被物異化的心理現象被稱為「鳥籠邏輯」。

心理暗示是鳥籠效應最重要的特徵,它可以直接影響人的行為。

在教育孩子的過程中,學會利用這一點,可以提高孩子的主動性。

生活中這樣的情況有很多,為什麼孩子會被「鳥籠效應」牽引,真正原因是什麼呢?

▼「鳥籠效應」

「鳥籠效應」的來源是詹姆斯和卡爾森的一次打賭。

詹姆斯當時很有底氣地說:「我一定會讓你不久之後養一隻鳥。」

卡爾森從來沒有養過鳥,所以對詹姆斯的話根本不信。

後來詹姆斯送給卡爾森一隻鳥籠,但裡面沒有鳥,大家都懷疑卡爾森把鳥養死了,迫于旁人的眼光,卡爾森最終買了一隻鳥回來。

人們看到鳥籠就會聯想到鳥, 這是受慣性思維的影響。

卡爾森自己根本需要要鳥,不過別人都覺得他有鳥才正常, 這給他帶來了壓力,讓他覺得養鳥才是正確的行為。

教育孩子,這個道理也同樣適用。這種他人給予的心理暗示,會讓孩子產生自主興趣。

父母要學會運用「鳥籠效應」,如何操作?

「鳥籠效應」的必要條件是提供「鳥籠」,孩子所需要的「鳥籠」是什麼,這是父母要重點思考的問題。

一般來說,父母想要孩子往哪個方向發展,就要為孩子提供合適的選擇。

內容未完結,請點擊“第2頁”繼續瀏覽。